【値上げラッシュ】むしろうまい棒ってなんで12円なの?

久しぶりの更新になってしまいました。

ブログの内容などについていろいろ考え、今後はお片づけに限らず、日々の出来事、感じることを含め、自由に書いていこうと思います。

値上げラッシュの2022年

昨年後半から値上げラッシュが始まり、電気代はびっくりするくらい上がるみたいですね。

東京電力の場合、去年12月と比べると、今年3月は759円(平均的な家庭で)上がるとか。

パンやコーヒー、お醤油、カップ麺などの食料品も値上がりしています。

一番気持ち的なインパクトがあったのは、値上げしないことで有名なうまい棒。4月から12円になるみたいです。

今、モノってほんとに高いのか?

確かに値上げは家計の負担になりますが、モノとかサービスって、むしろ今安すぎるのでは?と思うことがあります。

例えば先ほどのうまい棒、主原料はとうもろこしですが、発売の1979年から価格は上昇傾向。しかも変動もかなり大きいです・・・

チャートはTrading View様よりお借りしています。

他の原料価格や輸送費、人件費なども上がっているのに、ずっと10円でやってきたということは、すごいなぁと思ってしまいます。

内容量は適宜調整しているとありましたが、相当コストカットなどの努力をしているのでしょう。

今回値上げされるヤマザキの「超芳醇」の、近所のスーパーの店頭価格は119円。家でパンを焼こうと思ったら、かなり手間もかかりますよね。毎日数十円で、それなりに美味しいパンが食べられるって、よく考えたらすごいことじゃないですか?

安いモノの裏で・・・

企業のコストカットの努力はすごいと感じる一方で、コストカットの裏には多分、低賃金・長時間労働で働く人の存在があります。

付加価値の高い高価格帯の製品を作りたくても、低価格志向の消費者が多い以上、踏み切れない事情もあるかもしれません。

世の中がそういうサイクルだと、

値上げできない→給料が下がる→安いものを求める→値上げできない

という、無限のネガティブループにハマってしまいます。

このことを考えるようになってから、安易な低価格志向は良くないと考えるようになりました。

(更に、「値上げをポイ活で乗り切ろう!」みたいな、安易なお得活動にも違和感を覚えるようになりました。)

ネガティブループにハマらないための消費

1 安すぎるモノには疑問を持つ

例えば、今食べている80円/100gの鶏肉。本当に満足していますか?

その鳥が、どうやって育ったか。作り手は、どのくらいの稼ぎになっているのか。考えてみてください。

考えた結果、それを選んでいるのなら良いと思いますが、「安いから」「うちはたくさん食べるから」と安易に選ぶことには違和感があります。

ちゃんとした環境で育ったものは、それなりの値段はしますが、本当に美味しいですよ。

2 必要なモノに、適切なお金を払う意識

世の中は、誰かの仕事で成り立っています。

というCMがあったような気がしますが・・・・

どこの会社もコストカットはしたいし、どの家庭も家計はやりくりします。

しかし、みんながみんな、安さを求めることは、お互いの首を締めあうのと同じである気がしてなりません。

サービスやモノの価値に見合ったお金を払う、という基本的な意識を忘れてはいけないと思います。

3 自分軸で価値を考える

「この商品、サービスに、いくら払うのが適切?」

という問いをいつも持つことです。

「適切」というのは難しいですが、あくまで自分基準でOK。

「一斤100円のパンは、安いけど味がイマイチだな」

と思ったら、そのパンに100円払う価値はないかもしれません。

その選択が、じぶんに返ってくる

多くの人が安いモノを買う消費行動をしたら、世の中全体が安物になり、安物しか作れない企業は、安い賃金しか払えなくなります。

消費者が安物を選び続けた結果、消費者側の給料が下がる、ということです。

値上げだ大変だ、と、ますます節約志向が強まりそうな風潮ですが、こういう時こそ冷静に、モノの価値をきちんと考える消費をしたいなと思っています。

手放すことに、慣れていく

久しぶりの投稿になってしまいました。

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。

お正月は、人生で初めて「屠蘇散」を飲んでみました。

シナモンの香りがして、意外と美味しかった。

さて、私は本格的にお片付けを始めて、まる2年になります。

最初は抵抗感があった「手放すこと」も、だいぶ慣れました。

何事も、ある程度の「慣れ」ってとても大切。これは、お片付けでも同じだなぁとつくづく感じます。

どれだけ手放すことが上達したか、今までのお片付け活動を振り返ってみたいと思います。

片付け初期の頃手放していたモノ

明らかな不要品で、引き取り手が見つかりそうなもの。

例えば、なぜか重複して持っているスーツケースや、もう履くはずのなさそうなミニスカート。一人暮らしの部屋から惰性で持ってきた家具。仕舞われっぱなしのポーチ、全然使っていないコンパクトミラーなど。

メルカリや、ジモティなどで引き取り手を見つけ、手放しました。

片付け中期に手放していたモノ

少しは使っているけれど、実はあまり好きじゃないと気づいたモノ。

不要品を手放したことによって片付けに慣れてきた頃。使っているモノに対しても「手元に置いておくべきか?」と考えるようになりました。

具体的には、洋服、バッグ類が大半です。実は趣味にあまり合っていないモノ、かわいいとは思うけど、「コレ着てたらちょっとイタいな〜」と思うモノなど。

メルカリで譲ったり、服の回収BOXを利用して、ほぼ「捨てる」ことはせずに手放しました。

片付け後期に手放していたモノ

使っているけれど、違和感があるモノ。すごく高かったモノ。人に譲れない些末なモノ。

気に入って着ているけれど、毛玉ができやすくて手間がかかるニットや、デザインは気に入ってお出かけには着るけれど、着心地が悪いカットソーなどは、ストレスの原因になるので手放しました。すごく高かったブランドバッグも、気に入っていたものの重くて使うたびに肩が凝るので、思い切ってさよなら。

加えて、些末なモノたち。今の世の中、大抵のモノは売ったり、あげたり、リサイクルに出したりできるのですが、100円ショップで買ったようなキッチングッズ(タッパーなど)や、プチプラすぎるリップカラー、靴下やタイツなどは、流石に誰ももらってくれません。

捨ててしまうことが苦手すぎて、この段階までこういったモノが手放せなかったのですが、

片付けも板についてきた時期、やっと手放せるようになりました。

手放すことに慣れてくるということは、手放す判断基準がはっきりとしてくることと、躊躇なく手放せるようになる、ということです。

何個ものモノと向き合って、「一緒に暮らすか、手放すか」を判断していくことで、どんどん

上手に手放せるようになっていきます。

手放せなくて困っていた頃の自分に、

「一度何か手放してごらんよ。そしたら、どんどん進むから」

と、アドバイスしてあげたいです。

ポケモンカードゲーム25周年の記念BOXが届いたのはいいのですが・・・

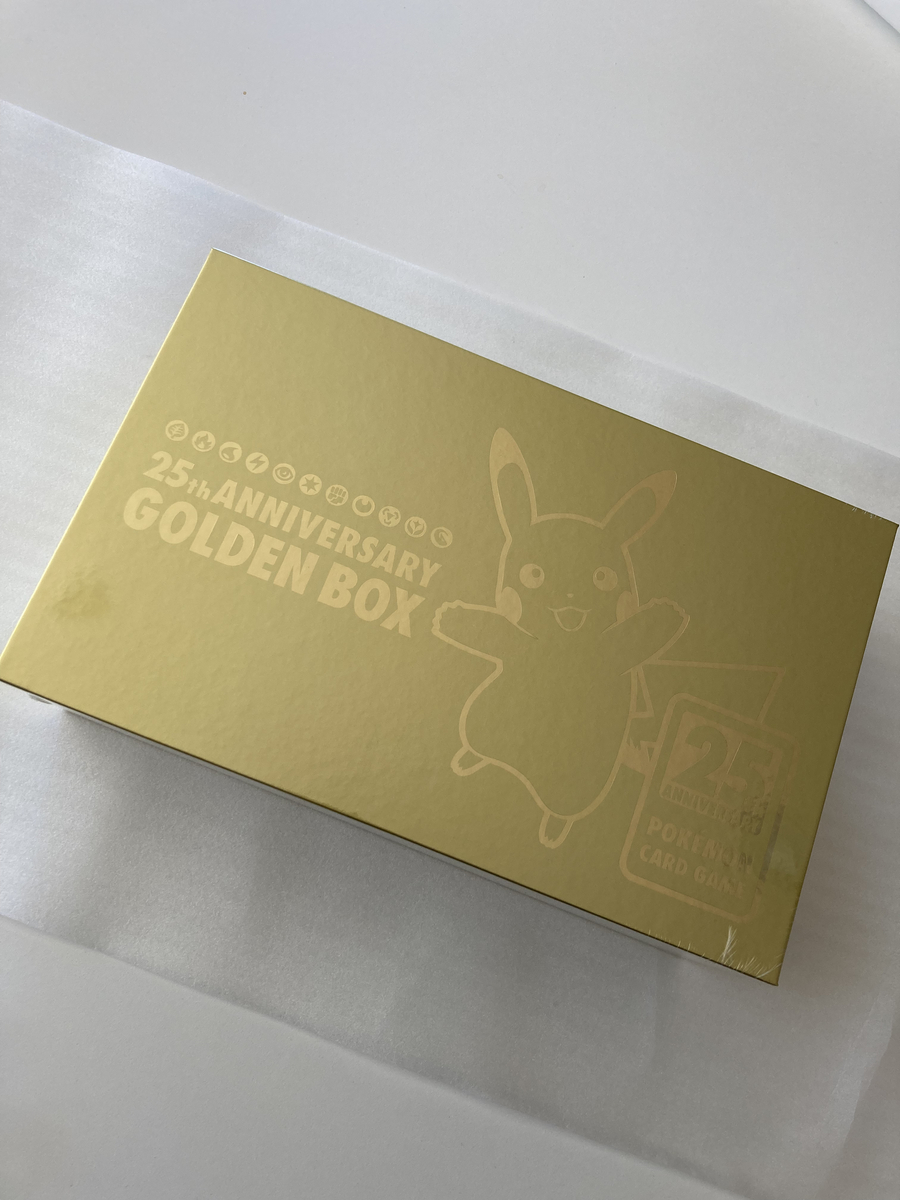

結構まえに、主人の趣味で、ポケモンカードゲームの25周年BOX(金のピカチュウの)の抽選販売に応募しました。

私と主人、両方の名義で応募したところ、なんと私の分が当選。

先日お品物が届きました。

(クリスマスくらいに届くなんて、さすがポケモンですね)

ただ、ここでちょっとモヤモヤが・・・・。

ポケモンカードのこういった限定もの、どうやら数年後に、すごく値上がりすることがあるらしいんですね。

将来売るつもりなのかはわからないのですが、主人は

「開けない」

と・・・・。

値上がりするかもしれなくて、開けたら価値が下がってしまうから、開けない。

そういうことだそうです。

う〜〜〜〜ん、

気持ちはわからなくもないのですが。

せどりで生きているとか、副業にしているとかなら、仕事だから良いのですけれど、

そういうわけでものに、転売のために、使うつもりのないモノを仕舞い込んでおく。

なんだか、せっかくの金のピカチュウが、かわいそうな気がしてきます。

それに、将来確実に値上がりするわけでもありませんし、保管の場所もコストです。

夫はそういうことを重々理解しているタイプの人なのですけれどね。

私としては、せっかく買ったので、使ってあげて欲しいのですけれど、厳重に梱包された状態で、仕舞われてしまいました。

こういった価値観は、無理矢理変えようと思っても、反感を買うだけです。

特にモノが来たばっかりの時は、手に入った喜びが大きいので、温かく見守った方が得策。

まずは受け入れて、一緒に、値上がりを期待しながら待つしかありません。

高揚感が薄れた頃を見計らって、売るなり使うなり、話し合おうと思っています。

そういえば昔、両親が、

「将来価値が上がるかもしれないから」

と、限定の切手やら、昔の貨幣やら、色々と溜め込んでいましたが、

その後、価値を調べたり売ったりする気配はなかったなぁ・・・。

そんなことを思い出しました。

それでは、本日もお読みいただき、ありがとうございます。

ランキングに参加しています。応援いただけると嬉しいです。

手放したい気持ちにする工夫

手放したくないモノを、無理に手放すのは、辛いものですよね。

できれば、気持ちよく、すっきりと手放したい。

今日は、

モヤモヤするモノを、できるだけ手放したい気持ちに持っていく方法をご紹介します。

「今」好きなモノを見極める

大事にしたいのは、

「今」好きなもの

を見極めることです。

こんまりさんメソッドのキーワード、「ときめきますか」も、

これを確認するものですね。

「今」好きなモノ をわざわざ確認する理由

「ときめき」でも、単に「好き」でもなく、

「今」好きなもの

と言うのは、理由があります。

今まで買ってきたものの多くは、意外と

「『かつては』好きだったけれど、今はそうでないもの」

に溢れていたりします。

価値観は変化するものですので、去年好きで買ったものが、今はそうでもない。

ということは、当たり前にあることです。

ですが、頭の方が、自分の価値観の変化に追いついていないことも多くて。

多分、自分の中の

「自分はこれが好きだ(好きなはず)」

という固定概念に囚われてしまうのではないかと思います。

モノを目の前にして、

「今、これが好き?」

と確認すると、

「いや、今はそうでもないかも・・・」

「むしろ、あんまり趣味じゃなくなったかな」

と、気づくことがあります。

今好きじゃないものは、手放し候補に。

モノを見つめてみて、

「これ、『今』好きなのか、よくわからない・・・」

ということ、よくありますよね。

すぐ手放さなくてもいいので、目につく場所に置いておくと良いと思います。

毎日眺めていて、いまいちだな・・・と思う気持ちが募れば、手放すサイン。

その頃には、積極的に

「手放したい」

という気持ちになっていたりするのです。

手放したい気持ちを作る

過去に好きで買ったモノは、今好きなのかわかりにくくなりがちです。

お片付けをするときは、モノをじーっとみながら、

「今」すきか?を見極めて、

積極的に手放したい、という気持ちになるように、働きかけるとうまくいくかもしれません。

それでは、本日もお読みいただき、ありがとうございます。

ランキングに参加しています。応援いただけると嬉しいです。

<a href="https://lifestyle.blogmura.com/minotakelife/ranking/in?p_cid=11124720" target="_blank"><img src="https://b.blogmura.com/lifestyle/minotakelife/88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 ライフスタイルブログ 身の丈暮らしへ" /></a><br /><a href="https://lifestyle.blogmura.com/minotakelife/ranking/in?p_cid=11124720" target="_blank">にほんブログ村</a>

ブラーバジェットm6を買ってみた。感想、工夫、ルンバを買わない理由

毎日床を水拭きするようになって、数ヶ月。

こんなにお掃除しているのに、日々ほこりは溜まっていくんだなぁと痛感するようになりました。

週1でしかクイックルワイパーをかけていなかった頃は、すごい量のほこりの中で生活していたのかと思うと、

恐ろしくて、水拭きしない日を作れなくなりました・・・。

でも、1回10分以上かかっているので、負担を感じ、

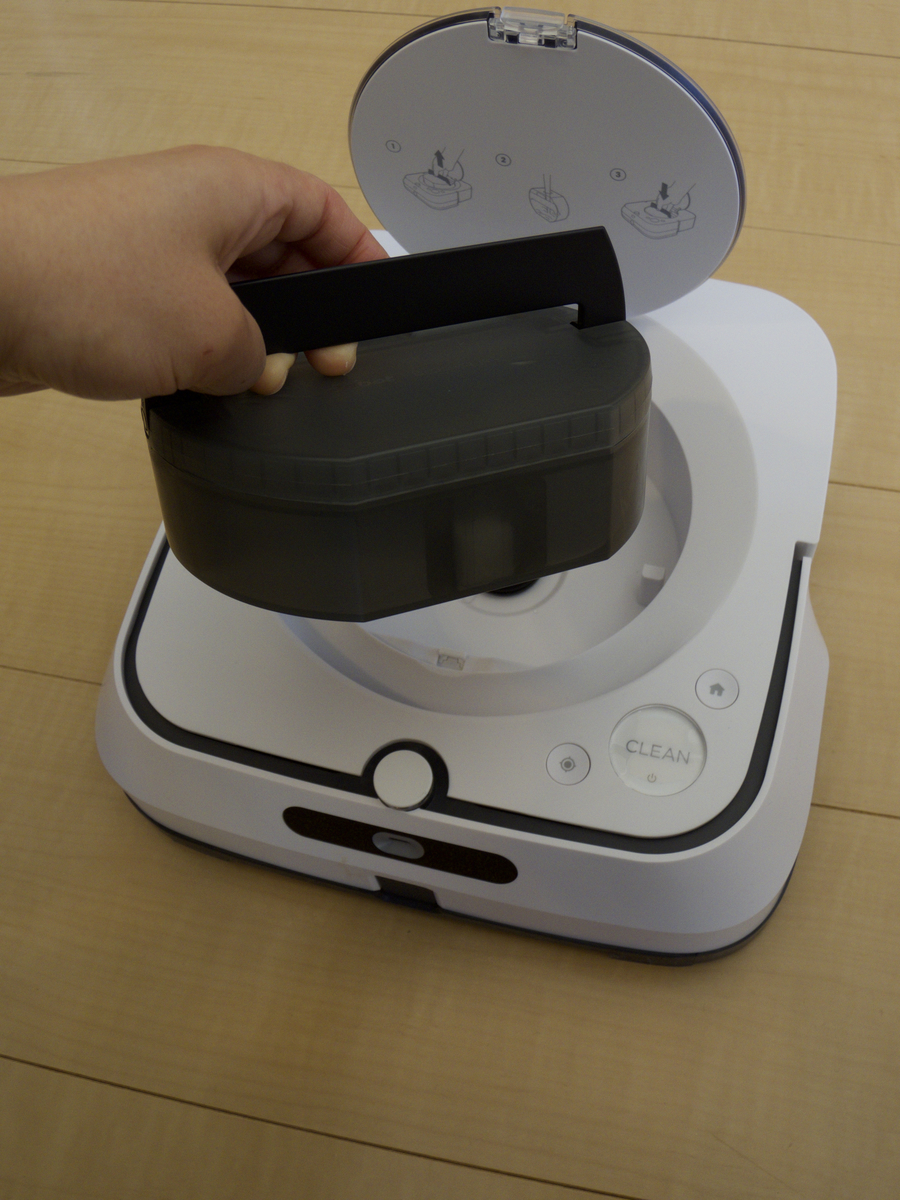

クリスマスプレゼントとして、ブラーバを購入することに。

思い切って、最上位機種「ブラーバジェット m6」を購入。

使ってみて初めてわかることもありましたので、率直なレビューをします。

①基本的な性能

・水拭き、乾拭き両用

取り付けたモップの種類に反応して、自動で決めてくれます。

・自動充電

掃除が終わったら、自動でホームに帰ります。

充電がなくなりそうになっても、一度帰って、チャージ完了したらまた出発。賢い!!

他の機種は、本体からバッテリーを外して充電しないといけないので、だいぶ楽になったといえます。

・掃除のスケジュール設定

アプリと連携して、掃除を定刻に行ってくれます。

スイッチを押す必要がないので楽です。

・スマートスピーカー対応

Alexaなどで話しかけるだけで、掃除の指示ができます。

・マッピング機能

部屋の間取りを学習できる機能です。ブラーバだと、こちらの機種にしかついていません。

専用アプリと連携して、トレーニングランを何回か行うことで、間取りを認識してくれます。

特定の部屋だけ掃除することや、侵入禁止エリアを作ることができます。

・ルンバ連携

ルンバ900シリーズなどと連携して、掃除機でのお掃除と、拭き掃除を効率的にしてくれます。

②特徴

・水拭き

水拭きは、中のタンクに水を溜めて、水拭きモップを取り付けておくと、自動で噴射してくれます。

タンク容量は450ml。我が家がブラーバに任せるのは、30平米程度ですが、全部掃除しても、水の使用量は大体3分の1位です。

・乾拭き

乾拭きモップを取り付けると、自動で判断します。

水を撒かず、動き方も、水拭きより簡易的(行ったり来たりしない)です。

付属のモップではとても微妙でした・・・

解決方法は最後に書きますね。

・家具の下もOK

高さが9センチくらいなので、上下10センチ程度の隙間があれば、掃除してくれます。

・段差やカーペットを検知、回避

カメラやセンサーが搭載されていて、危険を自分で察知してくれる機能。

段差を検知して、落っこちないようになっているようです。(怖くて試してません笑)

カーペットやラグも検知して、水を吹きかけないようにしてくれるとのことです。(うちには両方ないので、試せていません笑)

③良いところ

・隅々まで掃除してくれる

学習しながら、隅を検知して、重点的に掃除してくれます。

ほんとにそんなに隅まで掃除してくれる??と疑っていましたが、

壁にぶつかりながら、どこが端っこなのか把握して、念入りにやってくれます。

(インスタに動画をあげているので、よければご覧ください。)

椅子の足周りなども、器用に掃除してくれるのにはびっくりしました。

・自動充電が楽

途中で力尽きそうになっても、自動で戻ってくれるので、手間がかかりません。

・洗剤はなくても大丈夫

専用洗剤もありますが、なくてもチリやほこりは取ってくれます。洗えるモップを使えば経済的。

・音が静か

掃除機と違って、音が静かです。

走行のためのモーター音と、壁にぶつかる音くらいです。

これなら、在宅勤務の会議中でもそんなに影響がないかな、と思います。

④惜しいところ(どうにもならない部分もあります)

・手磨きには敵わない

一番はこれです。掃除機をかけてから、ブラーバに掃除してもらい、モップを洗ってみました。

その直後、いつもの水拭き(新品のウエス)で床掃除をしてみたところ・・・

大きなゴミも見られるので、ブラーバが隅のほこりをかき出してくれた、という見方もできますが、

手磨きには敵わないのと、2回くらい稼働させたほうがいいかもしれない、と思いました。

とはいうものの、それなりに綺麗にはなっているので、毎日の床掃除、お任せできそうです。

・モップが洗いにくい

正確には「絞りにくい」です。

プラスチックのカートリッジがついているため、絞れません。

今は、できるだけ水気を絞って(両サイドだけなんとか絞れる)アルコールを吹きかけて吊るしています。

脱水にかけるのもどうかと思うし、悩みどころです・・・。

・タンクの管理

水を入れるものなので、毎回水を抜いたり乾かしたりしないといけません。

きちんとやらないと、カビや雑菌を床に撒き散らすことに・・・・

干す場所に困っているのと、地味に面倒です。

・専用品が高い

洗濯可能モップは2枚で3300円、使い捨てモップは7枚968円です。

洗剤は473mlで968円です。高いですね・・・。

使い捨てモップは、一生使わない気がします。

⑤ルンバを買わない理由と、クイックルワイパーとの相性

ルンバを買わない理由

ルンバを先に買う方が多いような気がしますが、何せ我が家は狭くて。

かつ、洗面所に15cmの段差があって、一番汚れる箇所に、ルンバが入れません。

ルンバが入れるエリアのみの掃除機がけなら、5分かからないので、ここは自力でやろうと

決意。

その代わり、ブラーバだけである程度の掃除が完了しないか、実験をしてみました。

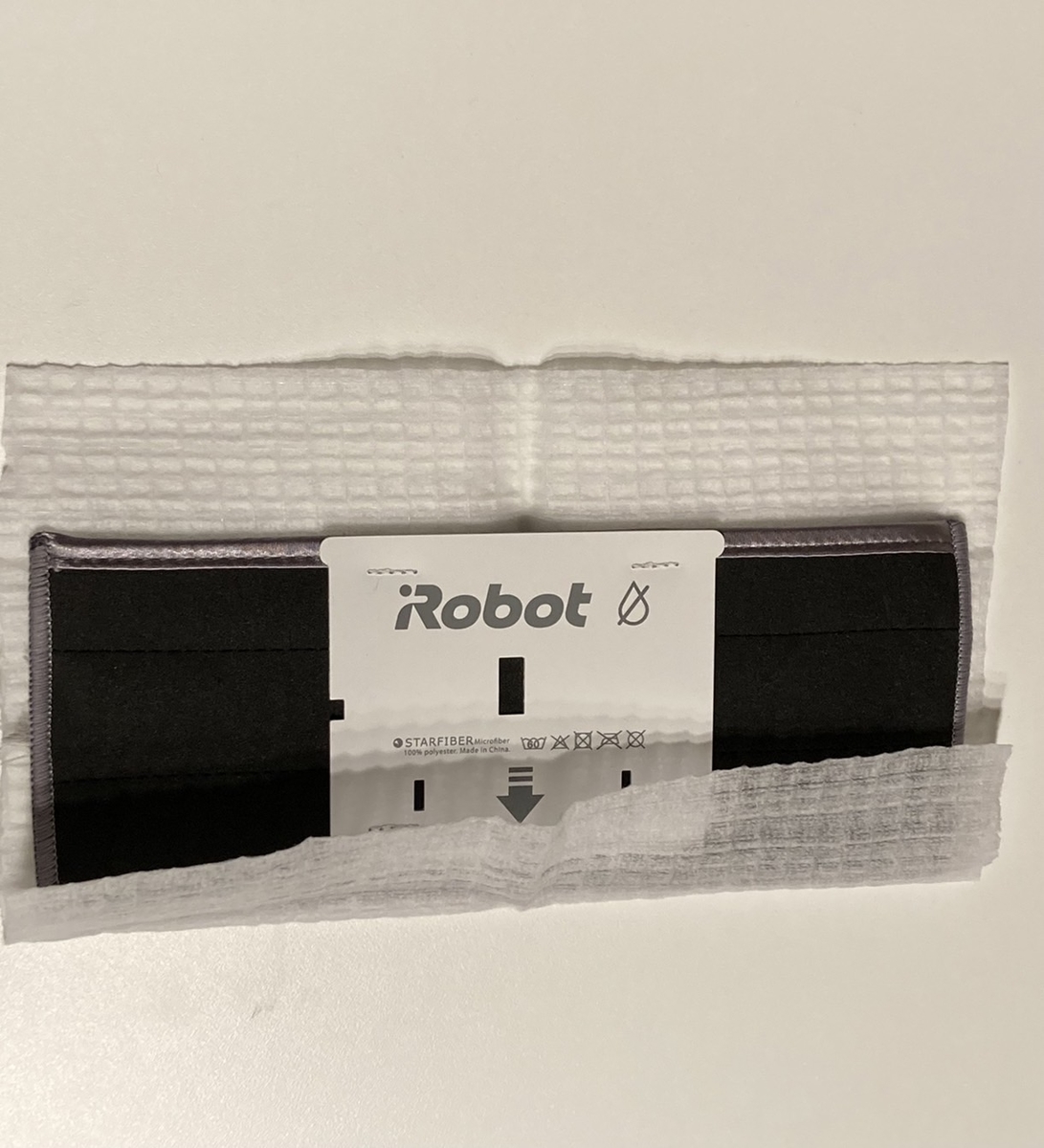

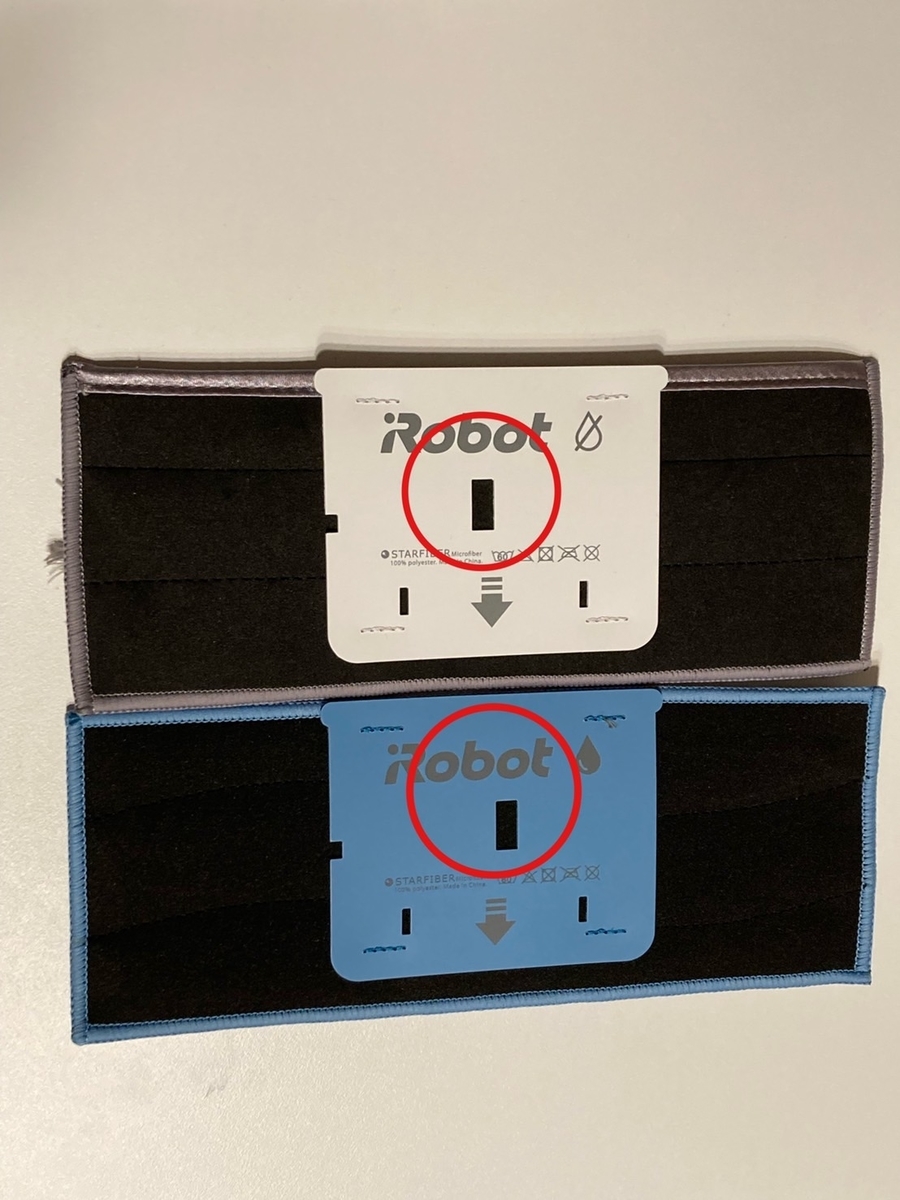

ブラーバに、ドライタイプのクイックルを取り付けて、掃除機の代わりにできないか?

(一人暮らし時代は、ほぼドライクイックルで掃除を完結させていましたので・・・)

結果はこう。

装着のやり方

ブログを検索すると、包帯留めで留めるやり方や、マジックテープでなんとか取り付ける方法をやっている方がいますが、

私のやり方は、何も要りません。

簡単に、写真で説明します。

なお、ドライクイックルは、必ず乾拭きモップに取り付けてください。(水拭きモップにつけると、水を撒きながらドライクイックルをかけることになります・・)

一応、純正品を使ってくださいと書いてありますので、試す場合は自己責任でお願いします。

あんまりリスクはないと思うのですが、タイヤに絡み付いて故障、なんてこともあるかもしれませんので・・・。

きれいに、布とプラスチックの間に挟み込むようにしてくださいね。

⑥サブスクでも良かったかも。

最後に、購入ではなく、サブスクという選択肢もあったなという反省です。

掃除機って、それ自体が欲しいわけじゃないんですよね。

かっこいい車とかであれば、

「ランボルギーニを所有したい」

みたいに、持つこと事態に満足感がある場合もありますが、

この場合は、ブラーバが欲しかったわけではなくて、欲しいのは

「常に部屋にほこりがない状態」

です。

それなら、別に買わなくても、レンタルのサブスクで良いかもしれません。

お値段は、月額2180円。3年後にそのままもらえるようです。

定価で買うのと2000円しか変わらない。

3年くらいは使うのであれば、購入のほうがポイントなどで有利、ということはありますが、

3年以内に最新版が出るような気もします。

改良されたものを試したいなら、サブスクの方がいいかもしれません。

今回の記事が、ブラーバを購入検討されている方の参考になれば幸いです。

質問は、コメントにお気軽にお寄せください!

(インスタのコメントの方が早く回答できますので、そちらもおすすめです)

それでは、本日もお読みいただき、ありがとうございます。

ランキングに参加しています。応援いただけると嬉しいです。

<a href="https://lifestyle.blogmura.com/minotakelife/ranking/in?p_cid=11124720" target="_blank"><img src="https://b.blogmura.com/lifestyle/minotakelife/88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 ライフスタイルブログ 身の丈暮らしへ" /></a><br /><a href="https://lifestyle.blogmura.com/minotakelife/ranking/in?p_cid=11124720" target="_blank">にほんブログ村</a>

観葉植物と、なかよく暮らす。<越冬のしかた>

観葉植物の越冬

我が家には、観葉植物が3つあります。

どれも、暖かいところの植物なので、夏はどんどん育つのですが、冬はおとなしめ。

つきあい方も工夫しないと、弱ってしまいます。

モンステラとドラセナは、今のところ、2回や3回の冬は超せているので、(コーヒーノキは去年お迎えしたのでまだ1回)

冬を本格的に迎える直前、どういうふうに越冬しているか、ご紹介します。

①水やり

冬に向けて、水やりはだんだん控えます。

目安は、土の表面が乾いたなと思ってから、3−5日はあげなくてだいじょうぶ。

1月から2月くらいの一番寒い時期は、2週間から3週間あげないこともあります。

もともと我が家は、水やりの頻度が少なめで、夏でも1週間に1回前後です。

水やりの基本は、植物の様子をみながら、お水が欲しそうな時にあげる、ということ。

葉っぱが少しうなだれてきて、

「あ、お水欲しそうだな」

と思ったら、たっぷりあげる。ということをしていれば、丈夫に育つと思います。

冷たすぎるお水は避けて、ぬるめのお水をあげてください。

なお、「たっぷり」というのは、鉢から水が流れ出て受け皿に溜まるくらい。

こうすると、根に新鮮な酸素も行き渡ります。

受け皿の水は、根腐れしないように捨ててあげてくださいね。

②温度管理

寒さに弱い、暑い地域の植物。

でも、モンステラやコーヒーノキ、ドラセナは、5度以上あれば生きていけるようです。

意外と丈夫ですね。

とはいえ、あまり寒いと元気がなくなってしまうので、無事に冬を越すには、外に出すのはやめたほうが無難です。

日光に当てるために窓際に置く場合も、冷え込む夜は、部屋の内側に避難させると安心。

③エアコンの風に注意

熱帯の植物は、もともと湿気がある地域で育つものです。

エアコンの風に当たると、葉っぱが乾燥してしまい、大きなダメージになってしまいます。

植物にやさしい温度にするために、エアコンは必要ですが、直接風が当たらない場所に

おいてあげてください。

④葉水は頻繁に

乾燥対策で、葉水はとても大切です。

そもそも冬は乾燥しますし、水やりが少ない分、葉っぱが乾きがちになります。

2日に1度くらいは、霧吹きで水を撒いてあげると、喜びますよ。

また、葉水は、埃や害虫を洗い落とす効果もあります。

⑤肥料

冬場、元気がなさそうだからといって、肥料は絶対にあげないでください。

寒い時期、モンステラなどは休眠するものです。

寝ているのに栄養を与えられても、きちんと吸収できません。

傷んでしまう原因になるので、肥料をあげるのは5月くらいまで待ちましょう。

⑥日当たり

でも「直射日光は葉焼けを起こすので、避けましょう」といろんなところに書いてあります。

確かに夏の直射日光は強すぎるかもしれませんが、冬場の日差しは割とだいじょうぶです。

(我が家は夏も結構直射日光に当てていますが、大きな葉焼けはなさそうです。)

日照不足のほうがかわいそうだと思うので、できるだけ日に当ててあげてください。

まとめ:植物の具合を見ながら、育てよう

生き物とのおつきあいなので、越冬のしかたも、植物の具合をよく見てあげてください。

慣れてくると、お水が欲しい、葉水が欲しい、日光が欲しいなど、少し予想がつくように

なります。

ご紹介したことを参考にしながら、おうちの観葉植物を上手に越冬させて、なかよく過ごしてください。

それでは、本日もお読みいただき、ありがとうございます。

ランキングに参加しています。応援いただけると嬉しいです。

ほぼ日のジャムと食べ比べ。オーブンドライを使ったりんごジャム、おいしくできました。

はじめての「オーブンドライ」ジャム

毎年、この季節になると、りんごジャムが作りたくなって。

今年は、オーブンドライをしてから煮詰める、という、少し凝ったことをすることにしました。

主人が、「ほぼ日」のネットショッピングで購入できる、「おらがジャム りんご(あか)」

をとても気に入っているようで、

少しでも近いおいしさになるようにと思い、色々調べたところ、

「オーブンドライ」

ということをされているようなんですね。

詳しい作り方は、りんごジャムに関しては開示されていないのですが・・・。

そのため、完全に自己流ではありますが、「オーブンドライ」をしてから作るやり方、

というのを試してみました。

それなりに、おいしくできたと思うので、備忘録として書いておきます。

材料

・りんご (中玉一個で、190mlの瓶一つ分くらいできます。)

・砂糖 (りんごの芯などを除いた正味量の、40%くらい。)

・レモン汁(りんご一個あたり、大さじ1くらい。)

用意するキッチン用品

・まな板

・包丁

・アルコールスプレー

・ボウル

・大きめのお鍋

・へら(木べらでも良いですが、シリコンへらが使いやすい)

・はかり

・ジャム用の瓶

作り方

①瓶を煮沸消毒

乾くのに時間がかかるので、いの一番に瓶を煮沸消毒しましょう。

5分弱煮れば十分です。

時間が経ったら、干しておきます。

干すところはアルコールスプレーを撒いておくと安心です。

②りんごを洗う

よーくりんごを洗います。

今回は皮ごと使ったので、塩を使ってゴシゴシ洗いました。

③材料をはかる

はかる順番は、りんごから。

取り除く芯や皮(今回は皮も使用しましたが)の重さは、全体の15%くらいとのことなので、それを引いたグラム数を記録しておきましょう。(この場合は688g)

砂糖は、りんごの重さに合わせて。

30%と40%の間をとって、このくらいにしました。

④レモン汁の準備

切った矢先からレモン汁に漬けて置かないと、りんごの色が変わってしまい、ジャムの色が悪くなるため、あらかじめ準備しておきます。

⑤りんごを切る

3ミリくらいの厚さにスライスします。

大きさは3センチ四方くらいが良いと思います。

厚さは、厚めだと食感が残りますし、薄めだと火が通りやすくて、果肉感は少なめになります。

大きさ、厚さとも、お好みで調節してください。

⑥レモン汁に漬ける

切ったものからすぐにレモン汁へ。

時々かき混ぜて、まんべんなくレモンが行き渡るように。

⑦オーブンドライをする

どのくらいの温度でやるのか、どのくらいの時間やるのか、

全く見当がつかなかったのですが・・・

温度が高すぎても、カラカラになってしまいそうだし、

時間が長すぎても、香りが飛んでしまいそうなので、

保守的に、「140度、1時間」

にしてみました。

天板のクッキングシートが足りなかったので、耐熱皿も使ったのですが、

おいしそうな果汁が、結構クッキングシートに染み出してしまっていたので、

耐熱皿のみでやったほうが、果汁も無駄なく使えて良かったかも。

あと、一部カラメル化している部分があったので、

時間を短縮するか、何か方法を変えたほうが、より良いかもしれません。

⑧りんごと砂糖を煮る

いよいよ砂糖とりんごを煮詰めます。

うちはIHなのですが、温度設定は180度。

ガスなら強火で。

加熱中は混ぜ続けながら、

オーブンドライをする場合は、10分くらいの加熱時間で完成しました。

完成したか、の判断は、ジャムテストで。

液体部分を、冷水に少し落として、散ってしまわず沈んだらOKです。

⑨瓶詰め、空気抜き

最後に瓶詰め、空気抜き(真空加工)です。

ジャムの鍋とは別の鍋に、浅めに水を張って沸かします。

乾いた瓶にジャムを入れたら、蓋を乗せて、沸騰したお湯に漬けます。

(お湯がジャムに入らないように注意してください)

そのまま3分くらい煮立たせたら、引き上げて、ミトンなどを使ってしっかり蓋を閉めます。(火傷に注意)

蓋を閉めたら、逆さまにして冷まします。

冷めたら出来上がり!

いざ食べ比べ

冷めて冷やしたところで、「おらがジャム」と食べ比べ。

味は・・・流石に全然別の味。

別に優劣がすごくあるわけではなく、どっちもそれぞれにおいしいな、という感じです。

主人からは「700円くらいなら買う!」との評価。

おらがジャムは、りんごのほのかな酸味が後味に残って、甘みはすっきり。

作ったほうは、酸味はほぼレモン果汁によるもの。味は、アップルパイの中身みたいなイメージです。

そもそもりんごの品種が、おらがジャムは紅玉、今回作ったのはふじなので、そこから違いますし、砂糖も、きび砂糖を使ったので、同じにはなりませんよね。(色も赤にならなかった)

ただ、オーブンドライをすると、(自己流でも)普通に煮るよりもおいしくなることはわかりました。

他の果物で作るときも、試してみたいと思います。

それでは、本日もお読みいただき、ありがとうございます。

ランキングに参加しています。応援いただけると嬉しいです。